本文的基本思路來自王立銘教授在“得到”的分享:

藥物的投送系統:怎么精準的找到殺傷目標?

他在《眾病之王的解決方案》的課程里特別提到了

藥物輸送過程

我們常識中最常用的藥物投送系統

吃藥 打針 輸液

這三種都是最常規的給藥途徑

然而

對于重大疾病而言

這三種給藥方式運送的傳統藥物都不能夠

精準打擊目標

這就是為什么

傳統的化療藥物會引起全身不適

因為治療癌癥的藥物都屬于“重型炸彈”,藥物還是需要通過血液循環達到病灶,而具有強大殺傷力的藥物分子也經由血液系統遍及全身,引起了非病灶系統細胞的不良反映,所謂“殺敵一千,自損八百”。

在醫藥研發領域

我們能不能也精準制導?

根據王立銘教授的分享

可以把藥物投送系統的發展分為三階

一階嘗試:納米藥物

二階嘗試:抗體偶聯藥物

三階嘗試:病毒

一階嘗試:納米藥物

在1995年,美國藥監局就批準了第一個癌癥納米藥物多喜(Doxil)。到如今納米藥物經歷了20多年的發展。

這里要提到一個概念:EPR效應正常組織中的微血管內皮間隙致密、結構完整,大分子和脂質顆粒不易透過血管壁,而實體瘤組織中血管豐富、血管壁間隙較寬、結構完整性差,淋巴回流缺失,造成大分子類物質和脂質顆粒具有選擇性高通透性和滯留性,這種現象被稱作實體瘤組織的高通透性和滯留效應,簡稱EPR效應。

這里用白話解釋就是:腫瘤內的血管是豆腐渣工程,正常血管里不會造成泄漏和滯留,但是把藥物放在一兩百納米尺的微型顆粒里,藥物就可以通過正常血管,在腫瘤附近的豆腐渣血管處發揮作用。

“納米”這個詞聽起來特別高科技,但其實我們仍然停留在“炮彈”級別,原因是納米藥物投送系統的原理是被動的,有研究證明,納米藥物只有不到1%能被聚集到腫瘤附近。

二階嘗試:抗體偶聯藥物

所謂“抗體偶聯藥物”,在這類藥物內部由兩個部分組成,一部分負責制導,一部分負責殺傷,兩部分精炒的組成了“查殺”系統,物藥投送也進入了“導彈時代。

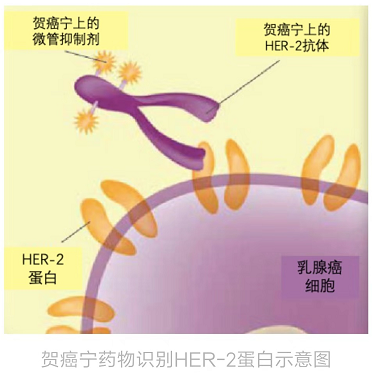

在2013年,美國基因泰克公司的一個乳腺癌藥物賀癌寧(Kadcyla)上市。這種藥物是由兩個部分拼接而成的。第一個部分類似炸藥,是一種能夠殺死癌細胞的化學物質。另一個部分類似導彈的制導系統,是負責精確投送藥物的部分。

在賀癌寧這個藥物上,就帶有一個抗體分子,它的形狀有點像一把叉子,能夠精確識別HER-2蛋白,和它緊緊結合在一起。所以在這個制導系統的引導下,賀癌寧就可以把殺死癌細胞的化學物質非常精確地主動投送到乳腺癌細胞上。

三階嘗試:病毒

我們的粉絲在解讀我們的小核酸研發管線的時候,經常會對“病毒”二字存疑,病毒怎么能夠成為藥物投送載體呢?聽起來不高級還很危險的樣子。

但是你不知道的是,絕大多數病毒,都有精確到極致的細胞識別能力。

比如說流感病毒,它就只會識別人體的呼吸道上皮細胞。而乙肝病毒,它就只會識別人體的肝臟細胞,對任何別的細胞都不感興趣。

這種精確識別的背后原理實際上和剛才咱們討論的抗體差不多:病毒也像抗體分子一樣,能精確識別和結合特定細胞表面的特定蛋白質分子。

所以,病毒是天然存在的一種精確投送系統,其精確度可能超過了人類世界發明出來的所有人工系統。

除了精確之外,病毒顆粒還有一個巨大的優勢,它的尺寸很大,直徑可以有幾百到幾千納米,內部有挺大的空間裝東西。這也給人們提供了更多彈藥的選擇。

只要我們能更好地理解病毒和癌細胞的生物學特性,就一定有希望設計出終極的藥物精確投放系統來,制造出投送系統中的“超級導彈”。