對于新型肺炎

我想大家對于“防疫”方面的信息已經都獲悉了很多

我們想就醫藥研發來系列的講一講

是否有可能通過研發帶給“防疫”工作一些新思路

當然,第一步,我們得先了解這次疫情的“罪魁禍首”

冠狀病毒

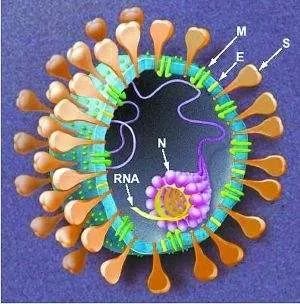

所謂冠狀是對病毒形態的基本分類

如果您一直關注舒泰神

您對另一個詞一定不陌生

RNA

HIV病毒雖然長得跟冠狀病毒不一樣,治病原理和影響器官均存在差別,但是它們都是RNA病毒。

冠狀病毒在系統分類上屬于冠狀病毒科(Coronaviridae)冠狀病毒(Coronavirus)。1937年,冠狀病毒首先從雞身上分離出來。1965年,冠狀病毒首次從普通感冒病人鼻洗液中發現。由于在電子顯微鏡下可觀察到其外膜上有明顯的棒狀粒子突起,因此命名為“冠狀病毒”。

冠狀病毒是由單一的核糖核酸RNA構成,這種RNA和N蛋白共同組成病毒,屬于單鏈RNA病毒。冠狀病毒的RNA和RNA之間重組率非常高,因此極易出現變異。

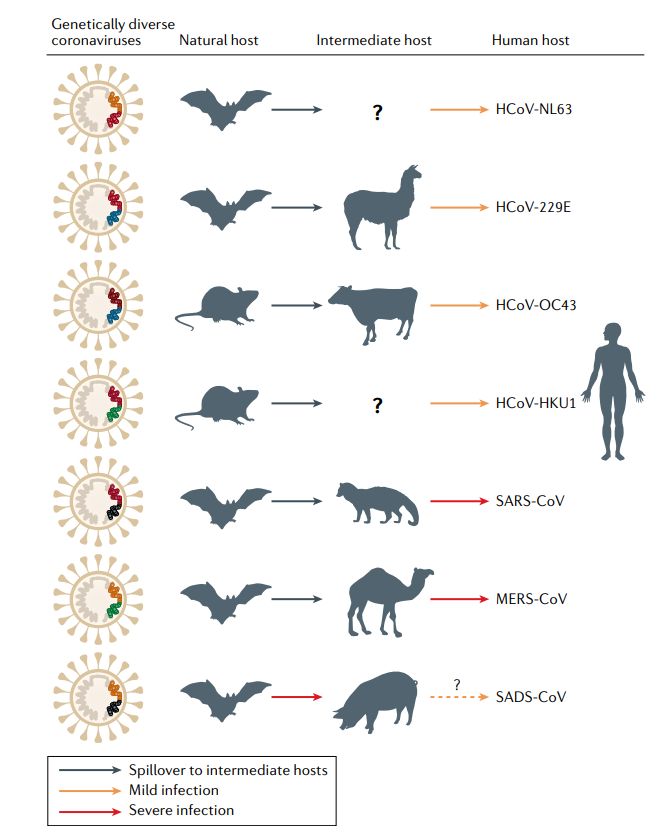

到目前為止,大約有15種不同冠狀病毒株被發現,能夠感染人、鼠、豬、貓、犬、禽類脊椎動物。其中,感染人的冠狀病毒,包括2019新型冠狀病毒(2019-nCoV)在內共有7種。

這里要注意一個問題

病毒傳染的第一目標是繁衍生息

并非殺死賴以生存的宿主

據了解,全球約30%的上呼吸道感染由HCoV-229E、HCoV-OC43、HCoV-NL63、HCoV-HKU1這四種冠狀病毒引起,這四種冠狀病毒是僅次于鼻病毒引起普通感冒的第二病因。

但是新千禧年后

來了兩個略有不同的冠狀病毒新成員

SARS和MERS

SARS(傳染性非典型肺炎)冠狀病毒,最早于2002年11月在我國廣東省被發現,之后,中國香港、越南、新加坡和加拿大報道了類似病例,繼而該病毒傳播至歐洲和美國。截至2003年7月疫情結束,共報道SARS病例8096例,其中774例死亡,病死率9.6%。2004年上半年,發生了2次小規模暴發,其中1次與該流行病毒的實驗室傳播有關,另1次可能為接觸感染動物所致。之后,未再報道過新病例。

MERS冠狀病毒,最早見于2012年9月沙特阿拉伯報告的1例重癥肺炎伴急性腎功能衰竭、臨床表現類似于SARS的新型冠狀病毒感染病例。數日后,英國報告了另1例類似病例,也表現為急性呼吸窘迫綜合癥和急性腎損傷,該患者有沙特阿拉伯旅行史,在卡塔爾發病,在英國就診。隨后,中東、歐洲相繼報告多例類似病例。由于所有報告病例均和中東有流行病學關聯,2013年5月23日,世界衛生組織將這種新型冠狀病毒感染所致的疾病命名為「中東呼吸綜合征」(Middle East Respiratory Syndrome,MERS)。截至2019年11月底,全球共報告中東呼吸綜合征(MERS)實驗室確認病例2494例,包括858例相關死亡病例(病死率:34.4%)。大多數病例來自沙特阿拉伯(2102例,包括780例相關死亡,病死率為37.1%)。

SARS病毒和MERS病毒所致疾病的嚴重程度以及社會影響遠遠超過其它冠狀病毒。這兩個病毒跟2020年的新型冠狀病毒一樣,本不存在于人類的感染圖譜里,研究者把武漢新型冠狀病毒序列與其他兩種病毒序列進行了全基因組比對,發現,它跟SARS有約70%的序列相似性,跟MERS有約40%的相似性。也就是說,它更像SARS病毒,而不是MERS病毒。序列差異性主要表現在編碼S-蛋白的spike基因上,這是冠狀病毒與宿主細胞作用的關鍵蛋白。

這三個新千年來的冠狀病毒都有一個特點叫

外類群病毒

新型冠狀病毒和SARS/類SARS冠狀病毒在進化上有共同的外類群——一種寄生于果蝠的HKU9-1冠狀病毒。所以可以推斷,它們擁有一個共同的祖先,是一種和HKU9-1類似的病毒。

這些病毒傳染人類的背后,都離不開其他動物的參與。以SARS為例,在果子貍身上,科學家們找到了SARS的早期病毒株。與果子貍接觸緊密的多人也成了SARS的感染者。后續的進一步研究發現,果子貍只是“中間宿主”,而病毒的源頭可能在于蝙蝠。

MERS病毒則相對更為復雜一些。盡管科學家們也相信這些病毒最初來自蝙蝠,但種種跡象表明,駱駝已成為此類病毒的“儲存庫”。這就可以解釋,為何在人與駱駝多有接觸的中東,不斷有人類感染MERS病毒的案例;相反,對于SARS而言,由于人類很少有和蝙蝠直接接觸的機會,因此在受感染的中間宿主絕跡后,也就沒有再觀察到新增的SARS病例。

▲冠狀病毒均有動物來源(圖片來源:參考資料[1])

新病毒挑戰

目前我們都有些什么治療方法?

SARS與MERS兩類冠狀病毒的結合非常類似。它們均能依靠病毒表面的糖蛋白與細胞表面的受體進行結合,并在細胞質中釋放出RNA,指導合成新的病毒顆粒。雖然武漢冠狀病毒S-蛋白中5個關鍵氨基酸有4個發生了變化,但變化后的氨基酸,卻整體性上非常完美的維持了SARS病毒S-蛋白與ACE2蛋白相互作用的原來的結構構象,與人ACE2蛋白的親和力還是很強。此外,這些病毒還有多種策略進行“免疫逃逸”,避免先天免疫系統對其產生響應。

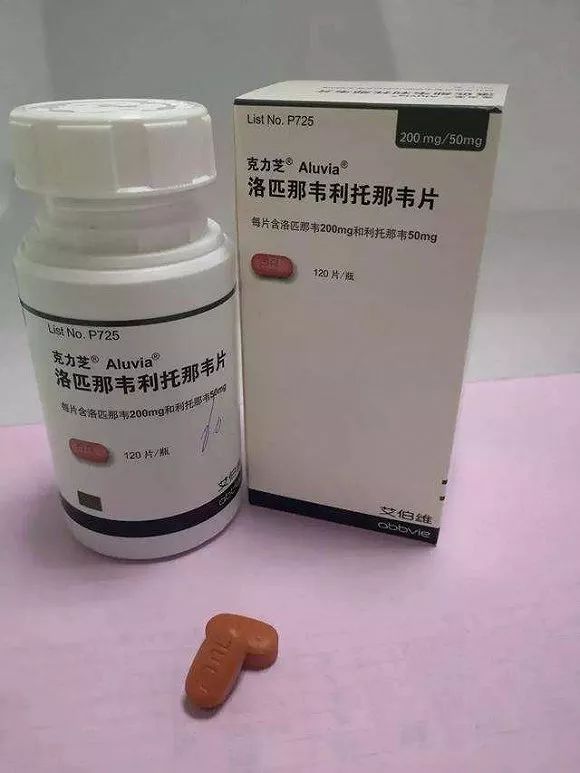

我們目前還缺乏有效的抗病毒療法,因此只能提供一些其他治療手段。在2016年發表的相關文章中,作者們指出這些患者接受的大多是利巴韋林與各種干擾素的治療,有時也會接受廣譜抗生素和氧氣。在SARS的治療中,也有利巴韋林結合皮質類固醇的治療方法。此外,用于治療HIV感染的lopinavir與ritonavir,也被用于一些冠狀病毒感染患者的治療。

接下來

我們要講一講新的治療策略如何而來

第一種策略 老藥新用

先篩選現有的老藥,除了是目前最快最便捷的方式外,還有一大原因在于這些藥品已獲批上市,或至少經過一期人體試驗,其安全性數據為人所知,與純粹新藥相比安全性風險小。

這一工作實際已經在臨床診療中得到應用,隨著國家專家組成員王廣發的一次采訪,艾滋病藥物洛匹那韋/利托那韋(克力芝)一夜爆紅,并現身國家版診療方案。

洛匹那韋/利托那韋是一款復方抗病毒藥物,用于艾滋病治療。據清華大學藥學院院長丁勝對界面新聞介紹,洛匹那韋/利托那韋對于艾滋病毒的靶點開發是有效的,而同樣的靶點在新型冠狀病毒中存在表達。

但這并不能得出洛匹那韋/利托那韋就一定對治療新型冠狀病毒有效的結論。

“兩者之間的差別還是比較大的。”丁勝介紹,雖然新型冠狀病毒與艾滋病毒存在同一靶點,但蛋白表達并不是完全一樣的,兩者只是存在相似性;再者,艾滋病毒與新型冠狀病毒進入人體后,侵染的細胞是不同的,病毒周期也不一樣,這便涉及到藥物進入人體內如何代謝,要進入不同器官組織的問題,因此從體外實驗所模擬出的藥物代謝結果與進入人體內的并不一樣。“就算靶點百分百一樣,生命周期、侵染細胞也是不一樣的。”

簡單來說便是,雖然艾滋病毒與新型冠狀病毒存在可以讓洛匹那韋/利托那韋發揮作用的共同點,但兩者依然存在很大差別,影響著洛匹那韋/利托那韋的發揮。

2004年曾有國外研究者開展了臨床研究,研究洛匹那韋/利托那韋對SARS病毒的作用,納入41名SARS患者接受洛匹那韋/利托那韋和利巴韋林聯合治療,并隨訪3周。監測臨床進展和病毒學結果,與111例接受利巴韋林單藥治療的歷史對照患者進行比較,結果顯示出了一定優勢。

丁勝認為,這一臨床試驗是由歷史數據總結的說服力不是很強,可以開展真實世界研究進一步論證。而界面新聞日前從某國內知名三甲醫院呼吸科專家處獲悉,后續有望開展全國范圍的洛匹那韋/利托那韋治療新型冠狀病毒的多中心隨機對照試驗。上述專家同時透露,在當地確診病例大多接受了洛匹那韋/利托那韋治療,但也并非全部有效,也有已治愈患者是未接受洛匹那韋/利托那韋治療治療的,該藥的效果目前未有定論。

此外還有如勃林格殷格翰的鹽酸氨溴索(沐舒坦),被認為可能可以通過與ACE2受體結合。從而對新型冠狀病毒起到抑制作用,ACE2受體是SARS病毒與新型冠狀病毒與人體細胞結合的受體。界面新聞獲悉,目前相關研究團隊正與武漢的醫院聯系,計劃開展隊列研究。

除了有效性外,另一擔憂則在于,一旦新型冠狀病毒發生變異,這些老的藥物是否還有效?

當前報道顯示,如洛匹那韋/利托那韋與鹽酸氨溴索、乃至吉利德的埃博拉病毒藥物Remdesivir,這樣被認為存在治療潛力的藥物并不在少數,但它們都未有切實的臨床證據。

第二種策略 疫苗研發

公眾的另一期待在于疫苗,如果可以及時開發出新型冠狀病毒疫苗,便有可能阻斷疫情的持續擴散。

目前,包括中國疾控中心、杭州國家重點實驗室、香港大學醫學院微生物學系講座教授袁國勇、強生、斯微生物、Moderna、艾棣維欣生物制藥等國內外多個企業與科研機構已宣布啟動新型冠狀病毒疫苗研發。

但顯然,此前所透露出的一些消息引發了公眾的誤讀。

如此前有報道稱,國家工程院李蘭娟院士曾表示,疫苗成功研制至少還要三個月、斯微生物表示可在40天完成制備等。但事實上,李蘭娟也強調要“通過國家一期、二期(臨床試驗)的驗證”,而斯微生物所說的40天完成制備也只不過是做出疫苗樣品,而非推向市場,甚至都不是獲準開展臨床試驗的時間。

事實上,與新藥研發一樣,疫苗從研發到上市也需要一個漫長的過程,經過臨床試驗驗證依然是不可或缺的一環。

第三種策略 新藥研發

一般情況下,面對一種新的疾病,通常會開發新的藥物,但在目前的情況下,這將會是與時間賽跑。

以如今最為時髦的抗體藥物為例,還有一個更為遺憾的點,不光對突發病毒我們不能很快制備抗體藥物,即使是了解了很多年的已知病毒,我們成功制造出的抗體藥物也屈指可數,準確地說是只有兩個,分別是FDA1998年批準的治療呼吸道合胞體病毒(RSV)的藥物Synagis,和FDA 2018年批準的治療艾滋病毒的藥物Trogarzo(插一句,這個藥物最初由華裔學者開發,華人的驕傲!)。其中前者是幼兒使用的預防藥物,而后者其實并不結合病毒,而是結合人自己細胞上的CD4蛋白,從而阻斷病毒進入細胞。所以從嚴格意義上來講,人類至今尚未開發出任何一種可以殺死病人體內大量病毒的抗體藥物。

說到這,感覺希望很渺茫的樣子,但是別急,這里回到一個我們前面介紹病毒時的情況,我問您一個問題:為什么前四種冠狀病毒并沒有那么高的致死率?后三種病毒一定還干了什么多余的事?

一般來說,有些病毒在與人類長期共生中,已經與免疫系統達成了“共識”。比如大家經常有嘴巴周圍“長泡”的情況,在免疫力低下的時候發生,過兩天又自愈了。這個是單純的皰疹病毒,已經和免疫系統形成了一個相互認識的關系,免疫系統認識它又消滅不了它,只好和平共處。

但是,當SARS病毒來臨時,人類的免疫系統從來沒見過,以為多大的敵人來了,所以把免疫系統都號召起來,“殺”將上去。這時就特別容易發生一個叫做“細胞因子風暴”的情況:即免疫細胞反應太快、過于強烈,以致于最后置人死地的并不是病毒本身,而是病毒引起的免疫反應,這就是我們所說的“不適應。

答案當然是有可能的!