是我們面對疾病的兩大策略

而乙肝背后是人類對抗病毒感染的一部醫學史

預防接種的發展歷程

在中國歷史上,天花、麻疹、白喉、猩紅熱、鼠疫、霍亂、傷寒、痢疾等等病毒都曾肆虐一時,奪去了無數人的生命。為了戰勝各種病毒,世界各地的科學家們研制了各種疫苗,將人類從病毒的魔爪中拯救出來。

中國乙肝疫苗始于1975

而乙肝疫苗的研制成功并沒有久遠的歷史,國產乙肝疫苗是1975年研制出來的,研制者陶其敏是北大人民醫院肝病研究所首任所長。根據國際慣例,疫苗首先要在大猩猩身上進行檢驗。可是她一直沒有找到合適的大猩猩,就在自己身上做試驗。

北京人民醫院乙肝疫苗研究團隊(右三陶其敏)

1975年,陶其敏在美國《科學》雜志看到一篇論文,美國科研人員從對大猩猩的試驗中得到啟發。她一下子找到了解決問題的思路,后來她回憶說:“當時我看到這篇論文立即就知道該怎么做了,不就是離心嗎?好像是3000轉,我用試管最底下的那一層,在電子顯微鏡下看,全是表面抗原,沒有病毒的大顆粒。這個純的表面抗原應該就可用來制作疫苗了!當時所有人都高興壞了。”

第一代乙肝疫苗為血源疫苗,由于其生產能力等方面受到限制,逐漸被采用新技術也更安全有效的基因工程重組疫苗所替代。為了加速控制乙肝,我國在從國外引進技術的基礎上,于20世紀九十年代生產出了第一批重組乙肝疫苗。

1993年10月在北京生物制品研究所建成中國首家基因工程乙肝疫苗生產車間,該車間可年產2000萬支乙肝疫苗。

1997年,利用酵母菌的轉基因乙肝疫苗被正式批準生產。被乙肝大國帽子困擾多年的中國終于獲得了向乙肝宣戰的有力武器。此后,中國投入大量資金,開始大規模免費接種和補種乙肝疫苗,并取得了舉世矚目的巨大成功。1987年,中國5歲以下兒童的乙肝感染率為10.1%,到2006年,這一數字被降到1%以下,超過2億兒童得到乙肝疫苗的保護。

從防到治

在世界范圍內,中國屬乙肝病毒(HBV)感染高發國家,感染率一度高達9.75%。經過多方不斷努力,在2006年,中國乙肝表面抗原(HBsAg)的感染率降至7.18%(1~59歲人群)。為此,世界衛生組織(WHO)在2014年2月25日特向中國在乙肝控制方面所取得的成就表示贊譽。

盡管隨著我國兒童普遍接種乙型肝炎疫苗,乙型肝炎新發感染人數呈下降趨勢,但由于繼往慢性HBV感染者數量眾多,由此導致的死亡人數仍在增加,我國乙肝防治形勢依然嚴峻,仍然需要全新的臨床研究出新的抗乙肝病毒策略來為廣大患者服務。

病毒是最小的一種病原微生物,體積微小,結構簡單,其核心是核酸,外殼是蛋白質,不具有細胞結構。病毒和細菌不一樣,不能獨立繁殖,需依賴細胞進行繁殖。因此,抗菌藥物可以直接殺死細菌,但抗病毒藥物則需通過阻止病毒入侵細胞或阻止病毒在細胞內的繁殖而發揮作用。病毒入侵細胞及繁殖辦法很多,且病毒各有專長,目前的抗病毒藥物只是針對一種或者少數幾種病毒感染,研究廣譜的抗病毒藥物較困難。

抗病毒藥物按結構可分為

核苷類藥物:阿昔洛韋、阿德福韋、恩替卡韋、替諾福韋、拉米夫定、替比夫定、利巴韋林、齊多夫定等;

三環胺類:如金剛烷胺、金剛乙胺等;

焦磷酸類:如膦甲酸等;

蛋白酶抑制藥肽類似物:沙喹那韋、利托那韋、吲哚那韋、奈非那韋等;

其他類:地拉韋定、甘草甜素、干擾素、奈韋拉平以及反義寡核苷酸類等。

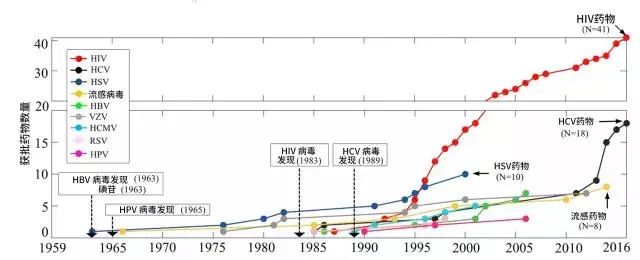

過去的60年中,抗病毒藥物發現和開發

圖片說明:9種針對人類傳染病的獲批藥物時間表(HIV、HBV、HCV、HSV、HCMV、HPV、RSV、VZV和流感病毒)。x軸表示從1959年1月至2016年4月,y軸顯示批準藥物的總數。對于每一種病毒,彩色線表示獲批藥物的總數。

1992-2008

抗乙肝病毒藥物獲批情況

在世界范圍內有2種干擾素(IFN)及5類核苷(酸)類似物(NUC)被批準用于慢性乙肝的治療。

目前,慢性乙型肝炎患者的治療主要選用的是抗病毒藥物,包括兩大類:干擾素和核苷酸類藥物。

干擾素與核苷酸類藥物的優缺點如下表:

2016 第二代替諾福韋上市

丙酚替諾福韋(Tenofovir Alafenamide,TAF)是最新版歐洲肝臟研究學會(EASL)指南和美國肝病研究學會(AASLD)指南推薦的初治慢性乙型肝炎的一線用藥,屬于第二代替諾福韋。2016年11月10日,美國FDA批準吉利德公司25mg規格的丙酚替諾福韋(商品名Vemlidy)上市,該產品每日服用一次,用于治療伴有代償性肝病的成人慢性乙肝病毒感染患者,是近十年內首個被批準用于治療慢性乙肝的藥物。

2018年11月14日,國家藥監局批準了吉利德的丙酚替諾福韋片(英文簡稱TAF,商品名韋立德)上市,用于治療成人和青少年(12歲以上,體重超過35kg)慢性乙型肝炎,該產品是國內最新的抗乙肝病毒治療藥物。

TAF只是目前TDF的升級版

所謂第二代替諾福韋

上述藥品的作用目標是控制HBV的復制。然而,由于細胞核內cccDNA(乙肝病毒共價閉合環狀DNA)微染色體的持續存在,且其并不是目前抗病毒治療的靶點,使得HBV患者通常需要終身治療。

乙肝病毒全新研發趨勢

在HBV的生命周期中,從感染到新病毒生成,幾乎每一個已知的步驟都是至少一種新藥的靶點。據不完全統計,當前將近50種潛在的治療方法正在研發中,它們要么直接攻擊病毒生命周期的不同階段,要么增強宿主的免疫力。目前在人體試驗中發現了30多種藥物,是過去10年的3倍。

中國科學院武漢病毒研究所研究員陳緒林介紹:“目前國際上針對乙肝治療藥物的研究有六大方向,包括病毒組裝和核衣殼化抑制劑、表面抗原分泌抑制劑、病毒包膜抑制劑、cccDNA抑制劑、HBV進入抑制劑以及針對病毒mRNA的RNAi藥物。這些藥物分別作用于病毒感染的不同階段,隨著研究的不斷深入,治愈乙肝的希望越來越大。”